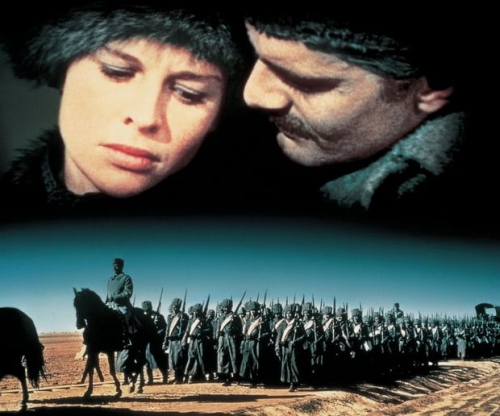

Dans la première de deux lettres de Chalamov à Pasternak qui suivent Le Docteur Jivago dans la collection Quarto, l’écrivain survivant de la Kolyma écrit : « Qu’est-ce donc que ce roman, et ce docteur Jivago qui n’apparaît pas jusqu’au milieu du livre alors que la véritable héroïne de la première partie de ce tableau, Lara Guichard, s’est déjà déployée à travers le roman, dans toute son ampleur et avec tout son charme (…), aussi pure qu’un cristal, brillant de tous ses feux comme les diamants de la parure de ses noces. »

https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2017/12/25/docteur-jivago-de-david-lean/

https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2017/12/25/docteur-jivago-de-david-lean/

Le Livre premier se termine sur le voyage en train des Jivago loin de Moscou, le Livre second commence par leur arrivée non loin de Varykino. Un personnage providentiel, Samdeviatov, les a prévenus du mauvais accueil auquel ils doivent s’attendre – il a reconnu dans les traits de Tonia, l’épouse de Jivago, la petite-fille du maître des forges Krüger.

La description de la gare « dans un petit bois de bouleaux » est une merveille, passons. Samdeviatov a prévenu le chef de gare qui leur trouve quelqu’un pour les emmener à Varykino – Vakkh, vêtu de blanc, les y conduit dans une charrette tirée par une jument blanche accompagnée d’un tout jeune poulain « noir comme la nuit » dont la vue ravit leur fils Sachenka. En chemin, « tout leur plaisait, tout les étonnait ».

Mikoulitsyne, l’intendant du grand-père, et sa femme sont choqués par leur intrusion, peut-être dangereuse pour eux, mais il finit par les loger dans une annexe à aménager et leur donner des semences de pommes de terre. Avant de prendre le thé près du samovar, avec du vrai sucre, Jivago admire le grand bureau de Mikoulitsyne et sa vue. Leur hôte a des amis bien placés. Sa femme fait l’éloge d’Antipov, ce si bon professeur qui aurait été tué sur le front et à qui Strelnikov (le commissaire politique qui a libéré Jivago au cours du voyage, après une arrestation arbitraire) ressemble beaucoup.

A Varykino, une fois les travaux d’installation terminés et l’hiver venu, Iouri écrit dans ses carnets. Le travail manuel lui a fait du bien. Il relit Tolstoï, Pouchkine, Stendhal, Dickens, Kleist. Tonia se retrouve enceinte. Jivago écrit sur l’art, la poésie, se sent proche de Pouchkine et de Tchekhov qui s’attardent non sur « les fins dernières » mais sur « les détails de la vie ». Au printemps, le chant des rossignols l’émerveille : « Otch-nis ! Otch-nis ! Otch-nis ! » (Réveille-toi !). Evgraf, son demi-frère, leur vient en aide pour la deuxième fois.

Et Lara ? C’est en lisant à la bibliothèque municipale de Iouratine que Jivago la revoit par hasard. Il observe que Larissa Antipova (elle a épousé Antipov) est visiblement « aimée et connue dans la ville ». Il s’arrange pour lire son adresse sur une fiche. En mai, il se décide à aller la voir : elle le fait monter chez elle, au dernier étage d’une vieille maison, et ils se racontent.

Lara trouve Jivago sévère quand il reproche aux bolcheviks le changement perpétuel, leurs capacités insuffisantes ; elle a vu de près le travail et la pauvreté, elle se sent proche de la révolution. Son mari, Antipov, n’est pas mort : il a changé secrètement d’identité, c’est Strelnikov, dont elle admire l’engagement, même s’il vit comme si sa fille et elle n’existaient pas. Cette fois, Iouri comprend qu’il aime véritablement cette femme, la revoit sans le dire à son épouse qu’il aime pourtant – il en souffre.

Un jour, trois hommes l’arrêtent à un carrefour. Ce sont des partisans qui vivent dans les bois, ils ont besoin d’un médecin. Leur chef, le fils de Mikoulitsyne, Liveri, le garde prisonnier à leur service, tout en l’abritant sous sa tente. Le typhus l’hiver, la dysenterie l’été, les blessés dans leurs combats avec des « Blancs », Iouri est surchargé de travail. S’il partage leur idéal tolstoïste, il n’aime pas ces hommes qui le privent de ce qui lui importe en plus de son métier : sa famille, sa maison, sa liberté.

Dans la forêt, un « sorbier givré » qui offre des fruits en abondance aux oiseaux devient un interlocuteur cher à Jivago. Les combats, les mouvements des uns et des autres, les représailles, les mutilations, la folie, que de souffrances autour de lui ! La famine n’est pas la moindre. Inquiet pour sa famille, ayant appris qu’elle n’est plus à Varykino, Jivago finit, après plus de dix-huit mois, par trouver une brèche pour s’enfuir de la forêt à ski.

A l’appartement de Lara envahi par les rats, il trouve un mot pour lui : les siens sont partis à temps pour Moscou. Jivago tombe malade, Lara le soigne, elle est son « cygne blanc ». Grâce à elle, il retrouve du travail. Une lettre de Tonia lui apprend qu’ils sont exilés de Russie et vont vivre à Paris. Iouri et Lara retournent ensemble à Varykino : leur situation fausse les tourmente, mais ils s’aiment. Jivago écrit jusque tard dans la nuit troublée par les hurlements des loups. Tous deux savent que cela ne pourra durer, qu’ils devront se séparer bientôt, même s’ils s’y refusent.

On a le cœur serré pour ces deux-là, mais aussi pour Tonia, l’épouse et sa petite Macha que son père n’a jamais vue ; pour Antipov, qui sait comment vit Lara mais n’est pas conscient de la force avec laquelle elle l’aime et l’admire ; pour les amis de Jivago qui vont le voir sombrer une fois de retour à Moscou, même si une troisième compagne lui portera secours ; pour tous ceux qui sont pris dans les horreurs de la guerre civile.

Je conclus la lecture de cette œuvre puissante et émouvante avec Chalamov : « Une des caractéristiques de la littérature russe est sa dimension éthique. Cette dimension ne prend corps que lorsque les comportements humains, dans le roman, sont justes, c’est-à-dire que les personnages le sont. Cela dépend d’autre chose que de la justesse de l’observation. Il y a longtemps que je n’avais lu un ouvrage vraiment russe, apparenté à la littérature d’un Tolstoï, d’un Tchekhov, d’un Dostoïevski. Le Docteur Jivago relève incontestablement de cette dimension supérieure. » (Lettre à Boris Pasternak, janvier 1954 ?)